岡 山 2025

2月27日で和賀家の祖母が亡くなって50年になる。それに先立って祖母の50年祭・連島の叔父の5年祭が連島教会で行われることになった。さらに、翌日には日比の叔父の5年祭(たまたま命日当日)が日比港教会で行われることになったので、岡山まで出かけることにした。

たまたま、いとこ最年長(田原本の従妹とは同じ月生まれの同い年だが)なので、色々な思い出も交えてここに記録を残しておきたい。

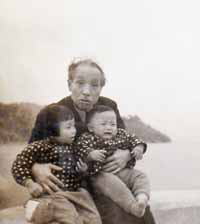

トップに上げた写真は私が初めて連島の祖父母の元を訪ねた時、この時は曾祖母((祖母の母)が岩手から東京へ出てきて祖母の所まで行くというので、高齢の1人旅を心配したT家の祖父が「それなら一緒に行って初孫(私)を親戚の皆さんに見せてきたらどうか」と手配してくれた旅だった。

もちろん汽車での旅、両親の結婚式がどんな形で行われたのかは知らないが、父にとってもほとんどが「はじめまして」の旅だったのではないかと思う。

もちろん汽車での旅、両親の結婚式がどんな形で行われたのかは知らないが、父にとってもほとんどが「はじめまして」の旅だったのではないかと思う。

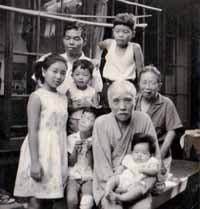

昭和32年と書かれていた上の写真は、白髪の女性が曾祖母、和服の2人が祖父母、左側の2人が私の両親、学生服の末叔父は高校生くらいのはず。

4歳くらいの私の記憶はほとんどないが、曾祖母が3等列車の真直ぐな座席でコロリと横になり「あんたもこうやって、ねんねしなさい」と言われたことや、連島で誰か赤ちゃんが便秘だというのに、曾祖母がお尻にこよりをさして見事に快便させた事、本家で大人同士の話に飽きて出されていたお饅頭をいくつも食べて「この子のお腹は大丈夫か」と皆に心配されたことなど、断片的な記憶しかない。

4歳くらいの私の記憶はほとんどないが、曾祖母が3等列車の真直ぐな座席でコロリと横になり「あんたもこうやって、ねんねしなさい」と言われたことや、連島で誰か赤ちゃんが便秘だというのに、曾祖母がお尻にこよりをさして見事に快便させた事、本家で大人同士の話に飽きて出されていたお饅頭をいくつも食べて「この子のお腹は大丈夫か」と皆に心配されたことなど、断片的な記憶しかない。

もちろん、祖父があちらこちらを案内してくれたようで、写真は色々と残っている。

今回、日比の長男が「一緒に海で写真を撮ったよね」というのだが、この写真だろうが彼はまだ1歳前、実際の記憶というよりも写真の記憶だろう。そういえば「寒いからこれを着なさい」と叔母に着せられた従弟の上っ張り、無理なく着ているように見えるが、私はそんなに小柄だったのだろうか…。

次に連島を訪れたのはその2年後、母と2人、大人の事情があったのだろうが、秋から半年近く過ごす事になった。

ちょうど金光教の大きな行事があったらしく、金光駅で田原本の伯父と従妹と撮った写真が残っている。(写真はこれだけ、誰かに撮って頂いたものだと思う)

この時は日比の次男が生まれた後で、お宮参りを兼ねて祖父に連れられて日比の叔母と長男・次男、母と私で裏山をずいぶん歩いた記憶がある。お宮さん(あるいはお寺)がどこだったかの覚えはないが、晩秋になっていたと思うが暖かな日差しと、石段とその上の赤い仁王様の印象は残っている。祖父は全力で子供を構いつける人で、楽しかった半面、怖くもあった。

この頃の記憶だと思うが、祖母が賽銭箱を開けてお米と小銭を仕分けている姿も覚えている。当時は一握りのお米を献納する方も多く、賽銭箱の中はお米と小銭が混じっていた。もちろんどちらも使わせて頂くのだが、丁寧に分けていた姿が思い出される。

この頃の記憶だと思うが、祖母が賽銭箱を開けてお米と小銭を仕分けている姿も覚えている。当時は一握りのお米を献納する方も多く、賽銭箱の中はお米と小銭が混じっていた。もちろんどちらも使わせて頂くのだが、丁寧に分けていた姿が思い出される。

祖母は叱らない人で失敗をしても「頑張ってしてくれようとしたんだよね」と慰めてくれる人だった。ただ、歌が得意という話は母達や祖父の妹などに聞いたことはあるが、歌ってもらった記憶は残っていない。ただそのDNAは孫やひ孫達にまで受け継がれているようだ。

末叔父が大学を卒業して東京の会社に就職したのは私が小学校低学年の頃だった。結局、家を継ぐためにほんの数年の会社員生活だったが、その間3回(私の小3~小5)の冬休み、帰省する叔父にくっついて行って連島でお正月を過ごした。ずっと後から聞いたのだが、私があまり小さくて、ぎゅう詰めの帰省列車で私が潰されるのではないかとずいぶんハラハラしていたらしい。普通の夜行列車、寝台車でさえなく、通路にもお客さんが新聞を敷いて座っているような状態だった。

連島に着いてしまえば、祖母やまだ独身だった十勝の叔母、さらにお隣の花屋のお姉さんなどにかまってもらっていたのだろうが、あまり覚えてはいない。ただ、夜のご祈念は必須で(1人で小さな子を他へ置いておけないというのもあっただろうが)必ず信者さん達とお広前に居た。朝は早すぎて知らないし、午後のご祈念はそれこそ祖父が1升瓶を抱えるようにして、1人で祝詞をあげていた姿は覚えているのだが、夜はお広前が一杯になるほどの方がお参りに見えていた。特に大晦日は人が多く、ある時、酔っぱらったおじさん?が「私は悪くないんです」と大声で神様に訴えているのを誰も制止もせず、だからと言って構いもせず、言いたいだけ叫ばせていたことがあった。

連島に着いてしまえば、祖母やまだ独身だった十勝の叔母、さらにお隣の花屋のお姉さんなどにかまってもらっていたのだろうが、あまり覚えてはいない。ただ、夜のご祈念は必須で(1人で小さな子を他へ置いておけないというのもあっただろうが)必ず信者さん達とお広前に居た。朝は早すぎて知らないし、午後のご祈念はそれこそ祖父が1升瓶を抱えるようにして、1人で祝詞をあげていた姿は覚えているのだが、夜はお広前が一杯になるほどの方がお参りに見えていた。特に大晦日は人が多く、ある時、酔っぱらったおじさん?が「私は悪くないんです」と大声で神様に訴えているのを誰も制止もせず、だからと言って構いもせず、言いたいだけ叫ばせていたことがあった。

1度帰りに何か用事があって叔父の社員寮に寄った事がある。はにかみ屋の叔父が「姪なんです」と寮の食堂のおばさんに張り切って紹介してくれたことがあった。

祖父が脳梗塞で倒れたのと、叔父が実家に戻ったのと、どちらが先かは知らないが、叔父のサラリーマン生活は3年ほどだったようだ。この時は祖父はある程度回復し、夏に光生会(お祖父さんの親戚の集まり)があるからと十勝の叔母が迎えに来てくれて、初めて夏休みに連島を訪れた。

祖父は10人兄弟で実家が旅館なので、光生会はそこをベースに翌日には観光バス1台に大人から子供までぎゅう詰めで海に遊びに行った。知らない人の中に放り込まれて神経を使っていたらしく、私の記憶はこの程度しかない。その後、日比の家族や岡山の家族、天王寺の叔母と長女などが連島に集まって賑やかに過ごした。

この時、1度位は日比にも泊りに連れて行ってもらったのか、従弟の誰かに「お姉ちゃんが来るとお母さんがご馳走を作るから、またおいで」と言われた記憶が残っている。日比の家はこの頃は水着のまま海まで出られ、それ以降も親戚の子供達の夏休み海の家にずっとなっていたようだ。

ここから私と連島の行き来は少し途切れる。鉄道が大人料金になってしまったのと、中学生の1人旅にはいささか遠過ぎたというのがあるだろう。それでも字が書けるようになってからずっと続けていた祖父とのたわいのない文通は続けていた。最後の頃は「お祖父さんが返事を出してやれというから」と祖母や叔母、叔父までが手紙をくれていた。

逆に祖母が三鷹の家に来てくれ、午後、三鷹の祖母と2人で楽しそうにテレビの『3時のあなた』を見ながらお茶をしていたのは覚えている。

私の高校1年の7月に祖父が亡くなったのだが、お葬式には行っていないが、その前、5月の連休頃に1度お見舞いに行った。自宅で多分話もできない状態で休んでいたのではないかと思う。仰向けに休んていた姿しか覚えていない。

この間、十勝の叔母はお嫁に行き、連島の叔父もお嫁さんをもらい、どちらも7月に赤ちゃんが生まれるという大変な時のお葬式だったらしい。

この間、十勝の叔母はお嫁に行き、連島の叔父もお嫁さんをもらい、どちらも7月に赤ちゃんが生まれるという大変な時のお葬式だったらしい。

大学に入り、アルバイトで得たお金と学割でようやく1人で連島を訪れた。多分この時、幼児だった連島の長女と一緒に祖母に連れられて金光を訪ね、残っている写真によるとご本部のお参りやご先祖のお墓参りをしたらしい。元気な祖母と過ごしたのはこれが最後だったかもしれない。

卒論との関係で当時アートフラワーを仕事にしていた岡山の叔父の所には何度か行っているはずで、そこまで行けばもちろん連島にも顔を出していたとは思うのだが…。

祖母は元々明るい人で、入院してからも周りの人達を明るくするような事をしていたらしいが、大好きな孫達に会えないのを寂しがっていたという話は母から聞いた。

祖母が亡くなったのは大学3年の学年末試験が終わった頃。危ないという事で母は先に見舞いに行っていたのだが、「喪服を持ってきて」という事で後を追いかける形になった。

教会なのでお葬式の段取りには慣れているが、母などは「楽しいね」とハイテンションだった。これには理由があって、兄弟が9人も居るとなかなか全員が顔をそろえるという事はなく、この時初めて全員が揃ったらしい。

当然、私もお葬式に出たはずだが、絵の得意な従弟が描いた絵をお棺に入れていたのを覚えている程度で、他の記憶がない。それからあっという間の50年だった。

さて、前置きが長くなったが、ようやく岡山へ向けてスタート。岡山までのひかりの始発、しかも座席指定を取ったので乗り遅れるわけにはいかない。しかし時間が早いのでそう何本も静岡行の電車があるわけでもなく、必死の早起き。付き合って起きてくれたTANUKIに駅まで荷物を配達してもらう。焼津駅は余裕で間に合ったが、静岡駅での乗り継ぎ時間は少ない。ほとんど待つ間もなく新幹線の座席へ。静岡駅は普通に出たが、名古屋を過ぎたあたりから雪。岐阜羽島・米原間などはしっかり降り積もっていた。このあたりで5分程度の遅れ。大阪駅では「雪下ろしをします」のアナウンスもあった。運転手さんはなるべく時間を稼ごうと運転していたようだが、途中駅で後ろののぞみが同じように遅れて来るので、結局5分遅れのまま岡山駅到着。しかし、色々な乗り継ぎの齟齬が出ないように、「○〇で乗り継ぐ方がありましたら車掌までご連絡ください」というアナウンスが何度かあった。岡山駅から新倉敷駅へ行くための乗り継ぎが40分近くあったので、日向ぼっこをしながらのんびり時間待ち。もっとも編成が違うので車両の止まる位置が違う事に気が付いて慌てたが、さほど乗り降りする人もなく慌てずに済んだ。

さて、前置きが長くなったが、ようやく岡山へ向けてスタート。岡山までのひかりの始発、しかも座席指定を取ったので乗り遅れるわけにはいかない。しかし時間が早いのでそう何本も静岡行の電車があるわけでもなく、必死の早起き。付き合って起きてくれたTANUKIに駅まで荷物を配達してもらう。焼津駅は余裕で間に合ったが、静岡駅での乗り継ぎ時間は少ない。ほとんど待つ間もなく新幹線の座席へ。静岡駅は普通に出たが、名古屋を過ぎたあたりから雪。岐阜羽島・米原間などはしっかり降り積もっていた。このあたりで5分程度の遅れ。大阪駅では「雪下ろしをします」のアナウンスもあった。運転手さんはなるべく時間を稼ごうと運転していたようだが、途中駅で後ろののぞみが同じように遅れて来るので、結局5分遅れのまま岡山駅到着。しかし、色々な乗り継ぎの齟齬が出ないように、「○〇で乗り継ぐ方がありましたら車掌までご連絡ください」というアナウンスが何度かあった。岡山駅から新倉敷駅へ行くための乗り継ぎが40分近くあったので、日向ぼっこをしながらのんびり時間待ち。もっとも編成が違うので車両の止まる位置が違う事に気が付いて慌てたが、さほど乗り降りする人もなく慌てずに済んだ。

岡山での待ち時間や新倉敷に着いてからお迎えの従弟に何度か電話やメールを入れたが気が付かなかったようで待ちぼうけ。娘を駅まで送ってその帰りに私を拾ってくれる予定だったようだが、1時間近く待ちぼうけ。何を待っているのかも分からず、せめて車種とナンバー位確認をしておけば良かった。

ともかく派手な黄色い車で登場。「自分でも駐車場で分かりやすいから」との事だ。乗せてもらって連島への道中で昼ごはん。「気になっているけどまだ入った事が無いうどん屋さんがある」と言うのでそこへ。昼の時間にはまだ早いので駐車場も空いていた。基本西の人間の彼とうどん・そば論議などしながら、きつねうどんをご馳走になる。

ともかく派手な黄色い車で登場。「自分でも駐車場で分かりやすいから」との事だ。乗せてもらって連島への道中で昼ごはん。「気になっているけどまだ入った事が無いうどん屋さんがある」と言うのでそこへ。昼の時間にはまだ早いので駐車場も空いていた。基本西の人間の彼とうどん・そば論議などしながら、きつねうどんをご馳走になる。

昼を済ませて20~30ほどで連島へ。昼時に悪いかとも思ったが、日比の方も翌日の月並祭とお年忌の準備があるので、日比の従弟はそのままとんぼ返り。

私の方は連島の子供達の大歓迎を受けた。もっとも1年生になったお兄ちゃんは人懐こく寄って来るが、妹はそのお兄ちゃんにくっついている形。その内に慣れて自分で何か言ってくるようになったが…。連島の従弟は数日前にギックリ腰をやったとかで辛そうだった。嫁さんがお茶を淹れてくれようとしている間に次男坊の嫁さんも登場。叔母さんのお昼ご飯の世話に来たようだが、近況なども少しずつ。長女家は旦那さんの方にご不幸があって今回は来れなかったようだ。

さて、時間になり月並祭にご近所の信者さん達が見える。一通りのお祭りが終わり、お下がりのお直会を分けた頃に、本家やハラダ、田原本や日比のお年忌のお参りのメンバーが集まってきた。連島の叔母さんも次男夫婦に介添えされて何とか席に着くが、だいぶ足も弱られているようだ。

さて、時間になり月並祭にご近所の信者さん達が見える。一通りのお祭りが終わり、お下がりのお直会を分けた頃に、本家やハラダ、田原本や日比のお年忌のお参りのメンバーが集まってきた。連島の叔母さんも次男夫婦に介添えされて何とか席に着くが、だいぶ足も弱られているようだ。

お祖母さんの50年祭ともなると祝詞を書いている連島の従弟もほんの小さな頃の記憶だけで、後から話を聞かされることもなかったようで、何を伝えるべきかかなり悩んだらしい。バランスもあるだろうから叔父さんについてもかなり淡々としたものになった。

お祭りの後は親族だけで近くの料理屋さんでお直会。日比の叔母さんは2Fの会場までスタスタと自分で階段を昇って行った。同じ海の近くと言っても焼津とは違い瀬戸内海のお魚尽くし。ここまで来るとお互いに「お久しぶり、元気だった」とよもやま話。食事を終えて退屈をしたらしい連島の子供が「あなたのお名前は何ですか、どう書くの」と皆に聞きまわって一生懸命に書いていたのが可愛かった。

そしてお開きの頃には氷雨。日比の嫁さんの運転の車に便乗して日比へ。途中で叔母さんが「忘れ物」と言い出して連島にUターンしたが、こちらとしてはせわしなく出てきて連島の嫁さん達に挨拶もろくにしていなかったので助かった。帰りの山の中でフワフワと雪が降ってきたのには驚いた。

日比の家には長男家の高専に行っている末っ子がもう春休みで帰って来ていた。この子とは「初めまして」。男の子だしマイペースに夜行性で、とりあえず休みを楽しんでいるようだった。

夕方のお直会だったので、お腹は一杯。明日はまたお祭りなので早々に休む。

翌朝は普通に起床。

午前中に買い物に行くという長男夫婦にくっついて出かける。せっかくなのでとドライブコースを取ってくれたらしく、近所の公園の池でまず鳥に餌やり。レタスの外葉などを持ってきていて白鳥やカモなどの水鳥に食べさせる。休みの日なので他にもパンくずなどをやっている人もいて、鳥たちが賑やかだった。

午前中に買い物に行くという長男夫婦にくっついて出かける。せっかくなのでとドライブコースを取ってくれたらしく、近所の公園の池でまず鳥に餌やり。レタスの外葉などを持ってきていて白鳥やカモなどの水鳥に食べさせる。休みの日なので他にもパンくずなどをやっている人もいて、鳥たちが賑やかだった。

大きな公園で、次はその中にあるマーケットへ。魚屋さんの魚の種類が全然違うし種類が多かった。さらに、アナゴを焼くいい匂い!

ここは何も買わず、次は岡山市にあるJAのマーケット。お墓に立てる花を探して買う。帰りにそのまま家の近くの公園の奥にあるお墓へ簡単なお掃除と榊と花を立てに寄った。

そうこうして帰って来ればお昼。お祭りが始まる前に買ってきた巻き寿司や稲荷寿司と朝の味噌汁で簡単にお昼。体調不良の次男坊はそれでも食事は好きなものを作ってマイペースで食べているらしい。

そうこうして帰って来ればお昼。お祭りが始まる前に買ってきた巻き寿司や稲荷寿司と朝の味噌汁で簡単にお昼。体調不良の次男坊はそれでも食事は好きなものを作ってマイペースで食べているらしい。

それでもお祭りは長男・次男のタグで進む。叔母さんもお結界に座りスタンバイ。夜行性の末っ子もちゃんとお広前に出てきている。信者さん達や本家のお姉さんご夫妻、叔父さんの親戚の人(行事の時にはたいていお会いする)などが集まった。また信者さんの連れてきたかなり高齢の小型犬が茶々丸さんだそうで、「家にも猫の茶々が居ました」などと話をした。

こちらは月並祭とお年忌を区切りなく進めた。こちらは最後のご挨拶は教会長の叔母さん。

こちらも月並祭のお直会はお供えしたものを皆で分けるらしく、色々あるのでこれが結構大変だった。さらにここも前の道が狭いので駐車した車の出し入れが一仕事。

一段落してお供えになったお菓子や田原本かららしいお寿司を頂いておやつタイム。

お供えのタイはかなり大きなものだが、皆でという訳にはいかず、嫁さんが3枚におろす。それでも「食べて頂きたい」と長男が各所へお使い。自宅用は次男シェフが腕を振るう。ただ、嫁さんは「明日仕事ですから遅くならないうちに」と切り分けた鯛を持って岡山の実家へ。

嫁さんが消えるともう良い年の息子達が「お母さん」「お母さん」とうるさいのがおかしかった。

夕方少しお腹に入っていたのと、バタバタした事もあり、少し遅めの夕飯を食べて今夜はお終い。

2/25最終日。昨夜、鯛のアラを叔母さんがもらいものの良いお味噌だというのに漬けていたのを食べさせてくれた。思いっきり「美味しい!」と言ったら、お土産に持たせてくれた。

朝ごはんを食べて一息入れたところで従弟の案内で金光へ。ほぼ1時間かかるそうだが、宅配で荷物を出させてもらったり、買い物に寄ったりで予定があってないような道中。海は穏やかできれいだし、昔藺草が植えられていた田は今はレンコン畑になっているようだった。新開地の道路は「昔は塩田だったのじゃないかな」と言う話だった。道はどこもきれいになっていたが、金光の中心地は小型車1台がようやく通る昔のままの狭い街路。

それでもご本部の周りはだいぶ家の建て込みが減って、その分が駐車場になっていた。駐車場から上がったので、脇から入る事になったが、正面に広前会堂、脇に広前祭場。昔自分が撮った写真と比べてみると変わっていないようだが、耐震工事やアスベスト対策で大工事が行われたそうだ。お参りする従弟に付いて広前会堂へ。広々とした天井のかなり高い屋内なのだが、人が少ないせいで巨人の国に迷い込んだような印象を受けた。

それでもご本部の周りはだいぶ家の建て込みが減って、その分が駐車場になっていた。駐車場から上がったので、脇から入る事になったが、正面に広前会堂、脇に広前祭場。昔自分が撮った写真と比べてみると変わっていないようだが、耐震工事やアスベスト対策で大工事が行われたそうだ。お参りする従弟に付いて広前会堂へ。広々とした天井のかなり高い屋内なのだが、人が少ないせいで巨人の国に迷い込んだような印象を受けた。

従弟が叔父さんの5年祭が無事に終わったお礼を伝え、私を紹介してくれた。

その後、境内をめぐる。この従弟はずっと中の人で定年退職しただけに詳しすぎて、付いていけない話もあったが、復元だという教祖の家(立教聖場)はこの地方の農家造りで興味深かった。表3間がお広前で、土間で奥へつながっている。もちろんお広前を見せるための開放なのだろうが、何方かの実際の住居だったというので裏側が見たくて土間の戸に手を掛けたら開いたので中を覗き込んだ。土間続きになっていたので、ここが入り口と農家の仕事場と台所などを兼ねていたのだろう。表座敷に合わせるように2間の板の間が続いて、ここが家族の生活の場になっていたのだろう。明治初期の色々な事情で一時、教祖様が表のご結界に出ることなく奥に蟄居されていたこともあったそうだ。

日比で食事用に使う水を汲むという湧き水(もちろん蛇口はある)もこのあたりにある。ここから上り坂になり、教祖の奥津城もある。ガッチリと戸に囲まれているのだが、信者さん達が墓所の土を取って帰ったりするために、だんだん頑丈になったそうだ。裏にまわっていくと関係者のお墓なども建っている。和賀家の本家のお墓もあり、伯父や叔母も分骨でここに入っているようだ。さらに歴代の金光教祖のお墓もあり、こちらは霊廟と言う感じだった。昔はただの小山だったが、すっかりと整備が進み、少年少女会のキャンプなども行われているようだった。

日比で食事用に使う水を汲むという湧き水(もちろん蛇口はある)もこのあたりにある。ここから上り坂になり、教祖の奥津城もある。ガッチリと戸に囲まれているのだが、信者さん達が墓所の土を取って帰ったりするために、だんだん頑丈になったそうだ。裏にまわっていくと関係者のお墓なども建っている。和賀家の本家のお墓もあり、伯父や叔母も分骨でここに入っているようだ。さらに歴代の金光教祖のお墓もあり、こちらは霊廟と言う感じだった。昔はただの小山だったが、すっかりと整備が進み、少年少女会のキャンプなども行われているようだった。

一回りした後は和賀家の本家へ。お姉さん夫妻はお留守だったが、留守番の人に入れてもらってお参り。昔も説明してもらった記憶があるが、ご先祖のお墓をお参りした後で写真を見ると感慨深いものがあった。

最後にお菓子屋さんへ寄ってお土産にお煎餅とお饅頭を買い、宅配してもらう手配をした。お菓子屋さんも昔は町の中にあったのだが、工場がある川沿いへお店も移したとかで綺麗になっていた。

「岡山まで送るよ」と言ってくれて途中でお昼。きょうは「ここは美味しい」と言ううどん屋さん。お薦めの湯だめ天ぷらを食べてお腹が一杯になった。

2時頃には駅に着いたが、切符を買うまでに緑の窓口で30分。無事にひかりの座席が取れて、しかもちょうど間に合って出発。帰りは遅れる事もなく、最後は焼津駅からタクシーを奮発して6時には家に着いた。

もちろん汽車での旅、両親の結婚式がどんな形で行われたのかは知らないが、父にとってもほとんどが「はじめまして」の旅だったのではないかと思う。

4歳くらいの私の記憶はほとんどないが、曾祖母が3等列車の真直ぐな座席でコロリと横になり「あんたもこうやって、ねんねしなさい」と言われたことや、連島で誰か赤ちゃんが便秘だというのに、曾祖母がお尻にこよりをさして見事に快便させた事、本家で大人同士の話に飽きて出されていたお饅頭をいくつも食べて「この子のお腹は大丈夫か」と皆に心配されたことなど、断片的な記憶しかない。

この頃の記憶だと思うが、祖母が賽銭箱を開けてお米と小銭を仕分けている姿も覚えている。当時は一握りのお米を献納する方も多く、賽銭箱の中はお米と小銭が混じっていた。もちろんどちらも使わせて頂くのだが、丁寧に分けていた姿が思い出される。

連島に着いてしまえば、祖母やまだ独身だった十勝の叔母、さらにお隣の花屋のお姉さんなどにかまってもらっていたのだろうが、あまり覚えてはいない。ただ、夜のご祈念は必須で(1人で小さな子を他へ置いておけないというのもあっただろうが)必ず信者さん達とお広前に居た。朝は早すぎて知らないし、午後のご祈念はそれこそ祖父が1升瓶を抱えるようにして、1人で祝詞をあげていた姿は覚えているのだが、夜はお広前が一杯になるほどの方がお参りに見えていた。特に大晦日は人が多く、ある時、酔っぱらったおじさん?が「私は悪くないんです」と大声で神様に訴えているのを誰も制止もせず、だからと言って構いもせず、言いたいだけ叫ばせていたことがあった。

この間、十勝の叔母はお嫁に行き、連島の叔父もお嫁さんをもらい、どちらも7月に赤ちゃんが生まれるという大変な時のお葬式だったらしい。

さて、前置きが長くなったが、ようやく岡山へ向けてスタート。岡山までのひかりの始発、しかも座席指定を取ったので乗り遅れるわけにはいかない。しかし時間が早いのでそう何本も静岡行の電車があるわけでもなく、必死の早起き。付き合って起きてくれたTANUKIに駅まで荷物を配達してもらう。焼津駅は余裕で間に合ったが、静岡駅での乗り継ぎ時間は少ない。ほとんど待つ間もなく新幹線の座席へ。静岡駅は普通に出たが、名古屋を過ぎたあたりから雪。岐阜羽島・米原間などはしっかり降り積もっていた。このあたりで5分程度の遅れ。大阪駅では「雪下ろしをします」のアナウンスもあった。運転手さんはなるべく時間を稼ごうと運転していたようだが、途中駅で後ろののぞみが同じように遅れて来るので、結局5分遅れのまま岡山駅到着。しかし、色々な乗り継ぎの齟齬が出ないように、「○〇で乗り継ぐ方がありましたら車掌までご連絡ください」というアナウンスが何度かあった。岡山駅から新倉敷駅へ行くための乗り継ぎが40分近くあったので、日向ぼっこをしながらのんびり時間待ち。もっとも編成が違うので車両の止まる位置が違う事に気が付いて慌てたが、さほど乗り降りする人もなく慌てずに済んだ。

ともかく派手な黄色い車で登場。「自分でも駐車場で分かりやすいから」との事だ。乗せてもらって連島への道中で昼ごはん。「気になっているけどまだ入った事が無いうどん屋さんがある」と言うのでそこへ。昼の時間にはまだ早いので駐車場も空いていた。基本西の人間の彼とうどん・そば論議などしながら、きつねうどんをご馳走になる。

さて、時間になり月並祭にご近所の信者さん達が見える。一通りのお祭りが終わり、お下がりのお直会を分けた頃に、本家やハラダ、田原本や日比のお年忌のお参りのメンバーが集まってきた。連島の叔母さんも次男夫婦に介添えされて何とか席に着くが、だいぶ足も弱られているようだ。

午前中に買い物に行くという長男夫婦にくっついて出かける。せっかくなのでとドライブコースを取ってくれたらしく、近所の公園の池でまず鳥に餌やり。レタスの外葉などを持ってきていて白鳥やカモなどの水鳥に食べさせる。休みの日なので他にもパンくずなどをやっている人もいて、鳥たちが賑やかだった。

そうこうして帰って来ればお昼。お祭りが始まる前に買ってきた巻き寿司や稲荷寿司と朝の味噌汁で簡単にお昼。体調不良の次男坊はそれでも食事は好きなものを作ってマイペースで食べているらしい。

それでもご本部の周りはだいぶ家の建て込みが減って、その分が駐車場になっていた。駐車場から上がったので、脇から入る事になったが、正面に広前会堂、脇に広前祭場。昔自分が撮った写真と比べてみると変わっていないようだが、耐震工事やアスベスト対策で大工事が行われたそうだ。お参りする従弟に付いて広前会堂へ。広々とした天井のかなり高い屋内なのだが、人が少ないせいで巨人の国に迷い込んだような印象を受けた。

日比で食事用に使う水を汲むという湧き水(もちろん蛇口はある)もこのあたりにある。ここから上り坂になり、教祖の奥津城もある。ガッチリと戸に囲まれているのだが、信者さん達が墓所の土を取って帰ったりするために、だんだん頑丈になったそうだ。裏にまわっていくと関係者のお墓なども建っている。和賀家の本家のお墓もあり、伯父や叔母も分骨でここに入っているようだ。さらに歴代の金光教祖のお墓もあり、こちらは霊廟と言う感じだった。昔はただの小山だったが、すっかりと整備が進み、少年少女会のキャンプなども行われているようだった。